编者按:

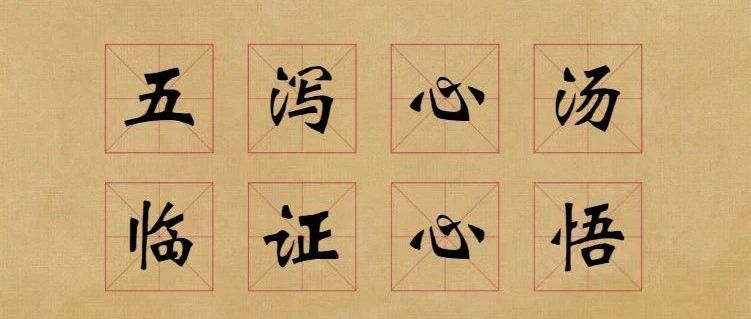

赵进喜教授运用

五泻心汤临证心悟

半夏泻心汤是治疗痞证的主方,《伤寒杂病论》中以“泻心汤”命名的方剂共有5首。本文根据《赵进喜临证心悟》《赵进喜三阴三阳<伤寒论>讲稿》整理而成,介绍赵进喜教授运用五泻心汤的临床经验,以飨读者。

01

半夏泻心汤

组成:半夏半升,干姜、黄芩、人参、炙甘草各三两,黄连一两,大枣十二枚。

主治:脾胃虚弱基础上,寒热错杂引起气机痞塞所致的“气痞”。

方解:以半夏消痞散结、和胃降逆为主药,辅以干姜辛温散寒,黄芩、黄连苦寒清热,人参、炙甘草甘温健脾补气和中,辛开苦降,寒热并举,攻补兼施,脾胃两调,故适合于脾胃虚弱、寒热错杂之气痞证。

典型腹证:心下痞满,“但满而不痛”,按之自濡。

临证发挥:半夏泻心汤是治疗心下痞的代表方。《伤寒论》131条云:“病发于阳而反下之,热入因作结胸;病发于阴而反下之,因作痞也”,提示痞证病发于阳虚体质之人,感受外邪,又经误下,邪气内陷,而成寒热错杂之局,造成中焦气机痞塞,脾胃不和,升降失司,则可表现为心下痞、按之濡、呕吐、肠鸣下利等一系列症状。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》中有“呕而肠鸣,心下痞者,半夏泻心汤主之”,明确指出三大主症:心下痞满、恶心呕吐、腹泻肠鸣。临床上,凡是具有典型腹证特点,辨证属于脾胃虚弱、寒热错杂、气机痞塞或湿热中阻、阻滞气机、脾胃升降失调所致心下痞以及胃脘痛、呕吐、下利等消化系统症状以及某些精神心理疾病,皆可选用半夏泻心汤治疗。

使用注意:煎服法要求“去滓再煎”,意在调和,或为通过药汁浓缩,避免因服药诱发呕吐之意。

02

生姜泻心汤

组成:半夏泻心汤减干姜用量为一两, 加生姜四两。

主治:脾虚寒热错杂气机痞塞,水饮食滞内停所致的“食饮气痞”。

典型腹证:心下痞硬,按之有抵抗之感。

临证发挥:与半夏泻心汤相比,本方具有更强的散结化饮作用,生姜温化水饮、消食和胃。《伤寒论》157条所论痞证,乃脾胃虚弱、寒热错杂、气机痞塞基础上,水饮食滞内停所致的“食饮气痞”,因水饮食滞,近于有形,所以典型腹证表现是心下痞硬,常可伴有干噫食臭、腹中雷鸣、下利等。临床上,多种胃肠疾病,包括胃肠功能紊乱、功能性消化不良等,凡表现为脾虚、寒热错杂、气机痞塞、食饮内停所致的心下痞满而硬、肠鸣下利、干噫食臭等, 即可选用该方。

03

甘草泻心汤

组成:半夏泻心汤重用炙甘草为四两。

主治:脾虚寒热错杂气机痞塞,气虚突出, 客气上逆所致的“虚气痞”。

临证发挥:本方重用炙甘草, 以补中气之虚,缓客气之逆。“客气”即邪气,乃因正气虚而邪客。正如《伤寒论》158条所论,病机类似于半夏泻心汤证,但较之半夏泻心汤、生姜泻心汤证,胃虚更甚,故有“虚气痞”之名。本方证的特点是下利日数十行,提示脾胃气虚突出,且“干呕心烦不得眠”,心烦症状突出。《金匮要略》用甘草泻心汤治狐惑病,用生甘草四两,则是取其辛开苦降、除湿热、解邪毒的作用。辛开苦降治法,除了适用于寒热错杂以外,实际上也适用于湿热中阻之证。很多人把甘草泻心汤作为顽固性口腔溃疡的通用方剂,但其实本方主要适用于口腔溃疡伴有胃部怕凉、腹泻、腹胀、纳差等表现者,而口腔溃疡的治疗常法还是清心胃实火、滋阴降虚火等。临床上凡脾胃虚弱,寒热错杂,或湿热积滞,气机痞塞,气虚突出,或有虚气留滞所致的心下痞硬胀满, 肠鸣下利,干呕心烦等,均可选用甘草泻心汤。用治狐惑以及脏燥、梦游、邪祟等精神神经系统相关病症,也常有卓效。

111

验案举例

王某,男性,56岁。

近期出现口腔溃疡,畏风、恶寒,不能进食,胸骨后以及胃脘痞满、冷痛,昼夜不止,每日只能靠麻醉药止痛。胃镜检查提示食管与胃粘膜糜烂、溃疡。既往高血压与肾炎病史。伴见症状:乏力体倦,腹满腹泻,日3-5次,大便溏稀,肢体关节冷痛。望诊:体形消瘦,舌尖生疮,舌苔白腻,脉沉细略弦。

西医诊断:白塞综合征。

中医辨证:湿热久郁,损伤脾胃,寒热错杂,气机痹阻。

治法:清热除湿、健脾益气、温阳散寒、行气消痞。

处方:甘草泻心汤加味。

具体用药:生甘草9g,党参12g,干姜9g,半夏12g,黄连9g,黄芩9g,大枣12枚,生黄芪30g,当归12g,川芎12g,丹参25g,百合25g,乌药9g,炒白芍25g,紫苏叶9g,香附9g,陈皮9g,炒苍术15g,炒白术15g,茯苓15g,土茯苓30,萆薢20g,穿山龙30g。7剂。

服药后胃痛减轻,已停用麻醉止痛药,坚持服药30天后复查胃镜,提示食管及胃溃疡已愈,唯口腔溃疡未愈,原方加白花蛇舌草25g,嘱其配合祖传黑散(珍珠粉等)外用,病归平稳。长期随访,病情稳定。

04

大黄黄连泻心汤

组成:大黄二两,黄连一两,黄芩一两。

主治:无形邪热聚于心下所致的“热痞”。

临证发挥:《伤寒论》154条:“心下痞,按之濡,其脉关上浮者,大黄黄连泻心汤主之”,“心下痞,按之濡”为痞证的一般特点,关脉候中焦,浮脉主阳热,“其脉关上浮”说明本证系无形邪热壅聚于中焦,即胃热壅盛所致中焦气机痞塞而为“热痞”。临床还可见到心烦、口渴、小便短赤、舌红苔黄、脉数、甚至吐衄等热证表现。

《金匮要略》中本方治疗吐血“心气不足”,“足”与“定”隶书字形相似,此处当为“心气不定”,吐血表现为心悸不定,是因出血量大,急用泻心汤苦寒直折其火,清热降逆,凉血止血。大黄黄连泻心汤可以清泄邪热,热去则痞消,现多用于溃疡病、上消化道出血、便血、衄血、呕血等。血证病机“唯火唯气”,唐容川《血证论》主张用本方治疗血证,“心为君火,化生血液,是血即火之魄,火即血之魂,火升故血升,火降即血降也,知血生于火,火主于心,则知泻心即是泻火,泻火即是止血”。姜春华教授十分推崇大黄治疗上消化道出血的功效,董建华院士经验方止血散即为三七、大黄、白及,常用于各种出血,都与本方具有关联。

本方亦可用于消渴病属阳明胃热体质者,若兼阴虚可加生地黄、玄参、知母;兼口渴明显,加天花粉、葛根、丹参;若乏力明显,加仙鹤草、功劳叶、地骨皮等。

05

附子泻心汤

组成:大黄黄连泻心汤加炮附子一枚。

主治:阳虚外寒内热,气机痞塞所致“外寒内热痞”。

临证发挥:《伤寒论》155条:“心下痞,而复恶寒汗出者,附子泻心汤主之。”此处“心下痞”为热痞,“恶寒汗出”若为太阳中风证,必有发热、脉浮等表证,今不见发热,又不曰“表未解”,说明此非164条所论之热痞兼表证。本方乃大黄黄连泻心汤加炮附子一枚,“恶寒汗出”当为表阳虚、卫外不固所致。卫阳不足,温煦失司,故见恶寒;开阖不利,肌表不固,可见汗出。本证寒热并见,虚实夹杂,单泄热消痞,则阳虚难复;纯抚阳固表,则痞结难消,故治疗用大黄黄连泻心汤泄热消痞,兼以附子另煎兑入扶阳固表。

此方中热药与凉药分开煎,是因为附子有毒,需要单独久煎,而大黄、黄连、黄芩需要与麻沸汤兑到一起服用。寒温并用会不会导致药物作用被抵消?其实热药与凉药同用不会抵消各自的功用,只是各自治疗各自的疾病。附子泻心汤当中附子起什么作用呢?为什么心下痞又有恶寒汗出就用附子泻心汤呀?附子究竟是温表阳还是温肾阳?要是温表阳,用桂枝是不是更合适?温肾阳用肉桂是不是更合适?中医学有一句话“卫出下焦”,卫阳之气本就与下焦的肾阳有密切关系,所以肾阳虚经常表现出恶寒、怕冷、汗出等表现。肾阳不足,卫阳自然也就不足。因此本方用附子温肾阳、振奋卫表之阳。

参考书籍:

《赵进喜临证心悟》

《赵进喜三阴三阳<伤寒论>讲稿》

注:文中所列方剂、药物、具体剂量及治疗方法等,仅供临床医生参考。个案分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。本文最终解释权归作者所有,转载时请注明出处。

编 辑|唐莹

排 版|林元媛 潘星如

审 对|铿锵幕后小分队

本篇文章来源于微信公众号: 赵进喜博士一笑堂