引言

2022年1月12日,铿锵中医行第86讲“耳与内伤杂病”于腾讯会议线上举行,本文根据录音整理修改而成,以飨读者。

图片来自往期交流现场

刘宁主任医师:

耳与肾、肝、胆、肺、心、脾、胃等多个脏腑在生理病理上都有所联系。耳为宗脉之所聚,十二经脉、络脉、经别、经筋均能够直接或间接和耳发生联系。

金元四大家之一的刘完素提出从肺治耳,李杲强调耳与脾胃的关系,《脾胃论》里说可以从脾胃治疗清窍的疾病,结合《内经》“脾主升清,胃主降浊”“地气上为云,天气下为雨”,如果脾气下陷不能升清,会导致清窍失养。李时珍从经脉角度,补充了阳维脉和阳跷脉经脉的循行与耳的关系。王清任还提出了耳脑相关,”神机在脑不在心”。从中医体系来看,历代医家都有论述,耳是多个脏腑、多条经络密切相关的器官,耳科疾病的治疗也不应该拘泥于某一个脏腑的关系,应该是综合考虑耳与脏腑经络的关系结合辨证的情况进行处方用药和针灸选穴。

耳的生理:耳位于头部两侧,是清阳之气上通之所,属清窍。清轻上扬,具有思听和主衡的生理功能。

肾与耳:肾藏精主宰耳的生长和发育;肾主水,参与耳窍津液输布。肾之阴阳为人体阴阳之本,滋养温煦耳窍,肾之元阴元阳充足,则耳聪目明,耳窍通利。耳为肾之外候,可以反应肾之盛衰,观耳可察肾的情况。《类经》曰:“肾气通于耳,故肾之善恶,验于耳可知也”。

肝与耳:肝主疏泄,调节耳窍的气机和血液运行。耳窍依赖气的温煦和血的濡养,气血能够上贯于耳窍,则耳听觉、平衡觉功能都能正常;肝肾乙癸同源,精血互生,共同滋养耳窍,肝藏血肾藏精,肝血充盛则血可化精,精血互生,才能使耳窍有充养之源。肝又可调节耳脉的血液运行。中医理论认为,人体的生理活动需要血液的濡养才能保持正常的功能。《五脏生成篇》里面就说人卧血归于肝,目受血而能视,耳也需要受血才能闻声。

心与耳:心神主宰感知觉。其实还是神机在脑,主要是中枢神经系统,脑和耳是直接相连的,神经影响到听觉和人体的平衡。《管子·心术上》:“耳目者,视听之官也,心而无语,视听之事,则官守其分。”即耳的功能在生理上受制于心。中医将感觉纳为神的范畴,凡神皆归属于心,只有心神明净,听觉才能真切明辨认音色,动作才能平衡。另一方面耳为众脉汇聚之所,受心之气血上奉濡养,其血脉皆由心所主,心能生血,使耳脉血液得以不断的补充。叶天士在《临证指南医案·耳篇》说:“肾开窍于耳,心亦寄窍于耳”。心肾两脏都和耳关系非常密切。且心血和肾精互化,体虚失聪志在心肾。心肾相交,水火相济,精血才能互用,这也是维持耳的功能的重要的一个条件。

脾胃与耳:脾化生气血充养耳脉,气血循经上注于耳,耳得脾胃化生之气血精微濡养才能维持其司听主衡的生理功能。再有脾运化精微和水湿为耳窍输布营养,维持耳窍的水液平衡。《医学摘萃·耳病》曰:“耳为冲虚之官,必阴降而浊沉,其耳乃声入而能通。”脾胃位于中焦,具有升清降浊之功能。耳为清阳之窍,喜清恶浊,性喜清灵,脾胃康健,升降有序,耳窍才得清阳的濡养。

肺和耳:鼻为肺之窍,耳鼻之气相互连通。《灵枢经·刺节真邪》曰:“刺邪以手坚按其两鼻窍,而疾偃其声,必应于针也。”鼻为肺之窍,捏鼻鼓气,肺可将气贯于耳窍,保持耳窍畅通,听觉聪敏,这也为耳鼻互通理论提供了的基本依据。再一个肺主气,主管全身气机的升降出入,能使气上贯于耳,温养耳窍。肺朝百脉主治节,可补充血液,滋养耳脉,肺受中焦上奉之津液,津液可以通过脉络渗入血脉,进而补给血量,滋养耳脉。肺肾金水相生也非常重要。肺母肾子,母康子能安,因此肺肾之气充沛,耳窍才能得其充养而聪敏。

耳与经络:经脉沟通表里,运行气血,同时又是病邪传变的一个途径。耳窍与全身的经络都有广泛联系,因此耳的功能与经络运行气血的这种功能是密不可分的。《灵枢·口问》:“耳者宗脉之所聚也”,在十二经脉中,直接循行于耳的经脉多属阳经,足少阳胆经、手太阳小肠经、手少阳三焦经皆到耳周且入耳中;足太阳膀胱经、足阳明胃经到耳周而不入耳中;手阳明大肠经的相连。经络循环络属就提供了远端取穴,循经取穴治疗疾患的理论依据。

耳的病理:耳窍的疾患与脏腑整体有着紧密的联系。脏腑功能异常会引起耳窍发生病理改变;相反,耳窍发生病变,亦可循经波及所属脏腑,使脏腑功能异常。

肾脏失司,精气上升不降,烦扰于耳,或精气亏损无法固护濡养耳窍,或被外邪乘虚而入,引起耳窍的病变。

肝脏失司,气机逆乱,导致耳中的经脉痹阻不通;肝阴不足,气血亏虚,无法固护濡养耳窍,引起耳窍功能下降或出血病变。肝为刚脏,肝阳上亢,病人常急躁易怒,有时感觉情绪激动,耳朵轰响,中医来讲还是从肝论治,平肝潜阳,补肝血,养肝阴。

心脏失司,心神失守,就可以蒙蔽耳窍,甚则出现温病学派安宫牛黄丸证的内闭外脱证候,多因心神失守,邪损心神。

脾胃气血生化乏源,升降失司,耳窍失养而引起耳鸣耳聋等;脾胃湿热会出现耳部疮肿。

肺脏受邪,肺气受邪,升降失司,会出现耳窍闭塞,耳鸣耳聋。临床治疗中李东垣补土派的治疗思路,在升脾阳的同时也要升肺气,补中益气汤的升麻、柴胡、黄芪都是常用药。

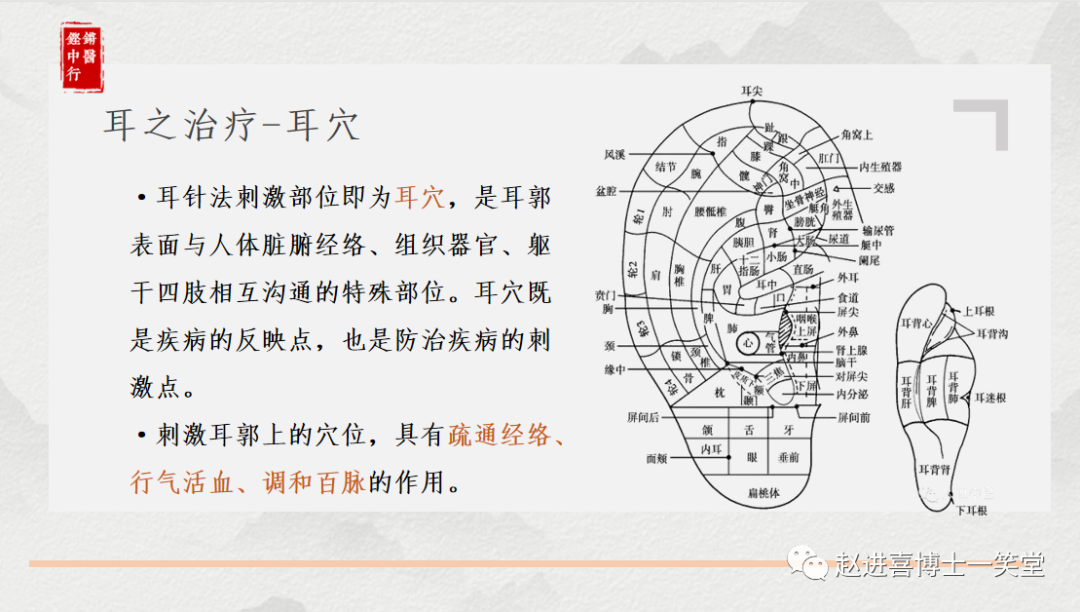

临床治疗:耳针是常用的方法。耳穴是建立在倒立胎儿的基础上,耳朵可以反映五脏的疾病,五脏有疾可以在耳部取穴进行治疗,可以用耳穴压豆,也可以用毫针来刺,甚至点刺放血。刺激耳廓上的穴位,可以疏通经络,行气活血,调和百脉。

耳穴的选穴原则

一、按照疾病相应的部位选穴,比如说胃病选胃穴,阑尾炎选阑尾穴。

二、按照中医的这个理论选穴,脏腑辨证取穴,比如耳鸣选肾穴,目病选肝穴。

三、按现代医学知识,比如高血压,选降压沟,十二指肠溃疡选十二指肠交感,月经不调,选子宫穴等。一般是取一侧,一周后换对侧,或者说用缪刺法,左病取右,右病取左。举例,胃痛主穴选胃、脾、交感、神门,配穴可以选胰、胆和肝。头疼选枕、颞、额、皮质下,那配穴选神门和交感。痛经主穴选内分泌器、内分泌,神门,配穴选肝、肾、皮质下和交感。

图片源刘宁主任医师提供的ppt材料

赵进喜教授:

临床上我们治疗肾病耳鸣的患者还是挺多的。我一般比较重视肝肾,比方说长期的肾虚耳鸣、耳聋,用耳聋左慈丸;或者用柴胡汤类、龙胆泻肝汤治疗暴聋;还有用益气聪明汤,治疗脾虚清阳不升耳鸣。随证加减石菖蒲、远志或者改善循环的丹参等等,应该说中医基于脏腑辨证的思路来解决耳科疾病还是比较有疗效的。

通过耳朵观察全身脏腑的情况,实际上观耳,也对于分析脏腑的虚实,气血的盛衰,体质的强弱,也有重要意义。比如两耳垂肩、肌肉丰满,往往预示着长寿或者身体健康;如果是山猫耳,或者耳朵菲薄,则可能是是禀赋不足。施今墨施老认为糖尿病晚期以后,如果看到耳轮枯萎,耳轮又黑又薄又瘦,往往就意味着肾功能已经不好了,甚至阴阳俱虚,虚阳浮越了;还有一些糖尿病酮症酸中毒,因为脱水等原因,在耳上也有反映,施老也非常重视。我们一方面可以通过调整五脏六腑的功能来治疗耳科的疾病,另一方面也可以通过耳窍来了解内在脏腑相关的疾病。

刘建华主任医师:

耳鸣、耳聋、眩晕是我们耳鼻喉科比较常见的症状,而且跟内科疾病是密切相关的。

耳鸣:治疗耳鸣首先要找到原因,对因治疗,相对来说就能取得较好的效果。耳鸣就是自己觉得耳朵响,而周围又没有相应的声源,往往是主观性的,自觉响。首先是耳源性因素,外耳、中耳、内耳的疾病影响都会造成不同程度的耳鸣,外耳、中耳的疾病如耵聍栓塞、急慢性中耳炎都会引起耳鸣,对因治疗效果较好;内耳和前庭神经损害导致的耳鸣则预后较差。还有一些听神经瘤、迷路的病变,都可以导致耳鸣。再有耳毒性药物如庆大霉素、链霉素、卡那霉素都会引起不同程度的耳鸣和听力下降,且预后较差。病毒性感染引起听神经的炎症也可以导致耳鸣。长期接触噪音、佩戴耳机引起的耳鸣也很常见。还有梅尼埃病,早期主要表现为耳鸣,因为梅尼埃病的早期是低频听力下降,所以它的耳鸣也是低频调的,如果病史较长,导致高频听力下降,就会变成高频的蝉鸣。全身性的疾病如贫血影响内耳的血循环,耳蜗缺血缺氧,也可以造成耳鸣。变态反应性疾病比如过敏性鼻炎、哮喘等也会影响内耳循环,引起耳鸣。另外还有内分泌功能紊乱、颅脑外伤、焦虑抑郁等。

耳聋:比较多见是先天性耳聋,有的与遗传相关;非遗传性耳聋可能与母亲孕期用药、病毒感染,引起神经受损有关,新生儿听力筛查可以早期发现。临床比较多见是老年性耳聋,属于退行性改变,这种耳聋往往是双耳对称性的,早期主要表现为耳鸣,是高频调的蝉鸣。临床上患者往往自述是脑鸣颅鸣,这种我们要鉴别,一测听力发现单侧或双侧的高频听力下降,其实还是耳朵的问题。老年性聋的发生与遗传、工作环境、全身疾病如糖尿病、高血压、动脉硬化等均有关系。还有一些传染病性聋,儿童比较多见,比如猩红热、白喉、伤寒、流感、腮腺炎,都可以造成听神经的受损,引起听力下降。成年人常见的是耳带状疱疹,可以引起一侧的听力下降。还有药物中毒性聋,如氨基糖苷类抗生素、水杨酸类药物、一些利尿药、抗肿瘤药都可以引起药物中毒性聋。还有突发性耳聋,目前临床很多见,但原因不明,通过早期诊断,早期治疗,多数预后较好。以及创伤、噪音也能导致耳聋。

眩晕:我们临床上眩晕分为周围性和中枢性的。周围性眩晕:70%是耳源性的,耳源性眩晕特点是天旋地转,视物旋转如坐舟船,活动和体位变化加重,往往伴有耳鸣和听力下降。最常见就是梅尼埃病,梅尼埃病往往有几个症状:耳鸣,耳堵、耳闷,听力下降,还有眩晕发作,后期肯定有耳鸣和听力下降的问题,临床上容易误诊。再就是位置性眩晕,也叫耳石症,其特点是与位置有关系,头活动到某一位置后眩晕,离开这个位置后就缓解,持续时间很短,不超过一分钟,通过耳石复位多数预后较好,一般不伴有耳鸣和听力下降。还有前庭神经敏感或炎症亦可引起眩晕。全身性疾病引起眩晕多见于颈椎病、高血压、动脉硬化等。

中枢性眩晕:起病慢,逐渐加重,而且有一些中枢的表现,比如意识障碍或者是平衡失调,走路不稳,还有偏瘫等等。

周围性眩晕预后大多较好,中枢性眩晕往往逐渐加重,有生命危险。

中医治疗:耳与脏腑经络密切相关,与肾、肝、脾、心、肺都有密切关系,所以治疗也要辨证论治,治病求本,审证求因。从整体观念出发,来辨证属于哪个脏器的问题,针对脏器功能失调来进行调理。

耳鸣:早期、急性期从肝论治,用疏肝理气的方法来治疗。病程迁延,不光肝郁困脾,还有脾虚,表现为大便溏薄,失眠多梦,纳呆,怕冷等,肝郁脾虚这种情况要疏肝健脾来治疗,临床上的这种肝郁脾虚的更为多见。我们常认为耳鸣耳聋与肾有关,其实临床上脾虚的也多见,特别是急性期或者是年轻人,健脾利湿化痰,同时疏肝理气,开窍通络,往往能取得比较好的效果。急性期伴有烦躁不安、失眠多梦,考虑有心血不足,还可从心论治,养血安神。病程长、反复发作的,多从脾论治,往往考虑是脾气虚弱,生痰生湿,以健脾化痰法治疗。还有从肾论治,病程较长的,特别是老年人,往往有肾虚的问题。老年人有耳鸣和听力下降,一定要从肝脾肾来论治,健脾补肝肾,睡眠不佳者可以加安神药。同时,急性期肝气郁滞,慢性期气血不行,气滞则血瘀,我们都可以加上一些活血通络药。

眩晕:一是“诸风掉眩,皆属于肝”,可以考虑从肝论治。早期肝火上炎、肝风内动,可以清肝泻火、平肝息风;或者肝肾阴虚,虚火上炎,风火相煽,可以滋补肝肾,柔肝息风。二是从痰饮论治,“无痰不作眩”,比如眩晕急性发作期,考虑为痰饮内停,痰浊中阻引起的,往往用健脾化痰的方法来治疗,可用二陈汤、苓桂术甘汤、泽泻汤,都是从痰饮来论治。三是眩晕发作的缓解期。眩晕较轻,考虑脏腑虚损的问题,可能有脾气虚或肾精亏损、肾阳虚,或是肝血不足,所以我们从健脾、补肾,补肝的方法来治疗。所以我们这个眩晕问题往往是本虚标实,它是肝脾肾的虚损,但是有风火痰浊夹杂,所以我们发作时以治标为主,缓解时治本为主。

赵进喜教授:

刚才刘老师提到苓桂术甘汤、二陈汤、泽泻汤等,回顾《伤寒杂病论》中的相关条文,比如“夫短气有微饮,当从小便去之,苓桂术甘汤主之,肾气丸亦主之”诸如此类,还有“其人素盛今痩,水走肠间,沥沥有声”等,大量的条文,实际上都涉及到饮、水气问题,与耳科疾病包括梅尼埃病、耳源性眩晕都联系密切。再者,常说“无痰不作眩”“无虚不作眩”“无风不作眩”,因为眩晕涉及到的病种太多,所以机制特别复杂,什么时候重点从风论治,什么时候重点从痰饮论治,什么时候重点补虚,都是非常值得我们深思的。

张玉平主任医师:

《内经》中说:“耳者,宗脉之所聚也。”六阳经过耳中,六阴经通过其络脉皆会于耳中。少阳经为耳周主要经络,手少阳三焦经绕耳后、足少阳胆经反复绕耳。《难经》说:“三焦者元气之别使也。”人体的阳气通过少阳达到头部而温煦清窍。在“开阖枢”当中,少阳为枢,足显其重要性。耳前三穴耳门、听宫、听会非常有特点,耳门属于三焦经,听宫属于小肠经,听会属于胆经,临床上常有应用。

病因病机:《严氏济生方》曰:“若疲劳过度,精气先虚,于是乎风寒暑湿得以外入,喜怒忧思得以内伤,遂致耳聩耳鸣。”外耳和中耳与外界直接相通,所以易受六淫之邪侵袭,其位居高在上,易受风邪侵袭,其传变遵循由表入里的规律;内耳与脑神经脑血管相连,寒邪及七情邪气可以直中,比如血管的栓塞、后循环的障碍、中枢性的眩晕、突聋等都与这些有关系。

观耳察病:《医学心悟》:“察耳之枯润,知肾之强弱,故耳轮红润者生,枯槁者难治;忽而白,忽而青,忽而黑或焦如碳色者,皆为肾殆”。《厘正按摩要术》提出耳珠属肾,耳轮属脾,耳上轮属心,耳皮属肺,耳背属肝,详尽论述了外耳的形态、色泽、温度的变化与五脏生理病理性的变化关系。耳穴可以治全身病,很多经典有所论述,《灵枢·厥病》曰:“厥头痛,头痛甚,耳前后脉涌,有热,泻出其血,后取足少阳”;《针灸大成》中详细论述了三棱针刺耳放血,直至流出瘀阻之血,治疗人事不省,痧症等急症;《千金要方》中“耳中孔上横梁针灸之,治马黄黄疸,寒暑疫毒”。一些慢性疾病,像疼痛性疾病,慢性神经痛,炎症及感染性疾病,慢性结肠炎,牙周炎,功能紊乱性疾病,如高血压、眩晕、神经衰弱、胃肠功能紊乱等,耳穴均可应用。

国医大师干祖望是中医耳鼻喉科的先驱,治疗耳病不囿于耳之一窍,而是结合五诊十纲,强调整体辨证,创立调整脏腑治疗耳病的心法要诀,如疏肝开郁解耳鸣,化痰和血启听宫,培土荣木消耳胀,丸药缓图息蝉噪,清震苍耳调气机,解表泄热除耳痛,益气运脾荣清窍等等。

熊大经从少阳治耳,熊大经教授有著名的启聋汤,启聋汤由小柴胡汤和玉真散加减化裁而来,组成有柴胡、葛根、红花、黄芪、丹参、水蛭、法半夏、天麻、石菖蒲、玄参,全方调整肝脾,兼以祛风涤痰化瘀,治疗暴聋疗效很好。

刘巧平主任医师:

耳鸣:还有一个常见的疾病是颈椎病,颈椎如果有膨出,有增生,或者是局部肌肉筋膜紧张,也会影响局部的血液供应,出现耳鸣、眩晕。还有一个现在大家都逐渐重视的就是食管反流,所以我们在临床上要询问病史,看看病人是不是也有食管反应。治疗的时候,就要兼顾食管反流,用半夏泻心汤、温胆汤、小柴胡汤等加减治疗。再有耳鸣跟心神有关系。心不藏神,睡眠各方面就受影响。耳鸣影响睡眠,造成焦虑抑郁,反过来,睡眠不好,焦虑抑郁又加重耳鸣,两者互为因果。还有一种耳鸣要注意,它表现为搏动性的,这时候要鉴别一下,是否是血管结构有问题,比如说病人左侧耳鸣,觉得跟心脏搏动有关,可以尝试压迫他左侧的动脉静脉,如果耳鸣消失或减轻了,可能就是血管的问题,我们可以做个颞骨CT,看是不是有乙状窦前移、颈静脉球高位这样的器质性问题。

眩晕:临床诊断头晕或者眩晕一定要秉承“病史为王”,一定要问病史。“晕”一般来讲是分四种:

眩晕:有空间定向障碍的一种运动的错觉,是有自身或者外界出现旋转、翻滚,或者倾倒的这些感觉。

头晕:就指头重脚轻、头晕脑胀、头昏沉,或者身体漂浮,它跟眩晕的区别主要就是有没有自身和外界环境的运动的错觉。

不稳:不稳就是指行走时出现不稳、不平衡感或者要摔倒的感觉。

晕睡、晕厥:指大脑血液供应普遍下降以后出现黑矇,甚至失去意识知觉。

怎么判断这个晕是什么病?

一、看持续时间。持续时间短至几秒,多见于耳石症;持续数分钟,则要考虑后循环缺血;持续十分钟甚至是数小时,可能为梅尼埃病;如果持续数天到数周,考虑是前庭神经炎。

二、考虑诱发因素。如果病人在体位变化时发病,多见于耳石症;如果病人前期有病毒感染,可能为前庭神经炎。

三、问其发作频次。首次发作,伴有听力下降的可为突聋伴眩晕;不伴有听力下降,可能为前庭神经炎;多次发作则可能是耳石症或梅尼埃病。

四、问伴随症状。如果出现了胃肠道症状,多提示前庭系统的疾病;耳蜗病变常伴有耳鸣耳聋;中枢病变则会伴有共济失调、肌力下降、言语含糊不清等神经系统的症状。

贾海忠教授:

诊察耳病,必须明辨其是单纯的耳部病变,还是合并有全身疾患的耳部病变,要辨明整体与局部,双侧或单侧。局部的一般都是由外邪侵入导致的。有些病邪比较轻,潜伏在这,是伏邪;还有一些经过严重的阶段,后遗的问题,也是伏邪。这些伏邪在局部,一般会产生的病理变化就是气滞、血瘀、水停、邪结,“邪结”就是外邪潜伏形成的那一种结。形成这些病理变化,就产生局部的这些症状,那么把病邪的性质搞清楚就可以了。耳部病变大多属热邪或者是风热,也有风寒,往往是从鼻侵入。

如果除了耳以外还有咳嗽、头晕、腹泻、尿频等等,伴随全身一处或多处其他部位的病变时,往往要从脏腑考虑,脾、胃、肾、肺、心、肝都会影响。在这一类疾病里,我们在落实到脏腑以后,还要去辨是精气血精液哪个不足,或是气血的瘀滞,或是水液的停聚,或是外邪的侵入导致外邪结聚到某个脏腑,基本这样处理,耳部疾病的疗效相对来讲要比单纯的西医治疗要好很多。

耳病治疗

发蒙法:《黄帝内经》里,有一个治疗耳聋的办法,发蒙法。我在临床上验证发蒙法对于耳鸣、耳聋都是有效的,尤其是急性的突发性耳聋,但是操作一定要按《黄帝内经》里面的要求来操作。

耳石症:大多数情况下是一个全身性疾病的局部表现。西医的复位疗法是治标不治本,因为它根本没有解决耳石的问题,只是把耳石换了个地方,不算治好病,所以说耳石症的治疗一定要通过全身的调理改变内耳的内环境。

眩晕:对于无论什么原因的眩晕,针刺晕听区,在头针里,晕听区就相当于角孙这个水平刺,一般扎上去以后,能迅速地改善眩晕的症状。另外在用药上不管是什么原因的眩晕,只要是虚证的,仙鹤草都可以使用,尤其是脑部缺血,内耳部位的缺血,疗效确切。再有一个药,就是我们史老史载祥老师有一个药,叫晕可平。晕可平是由半夏、车前草、生赭石、夏枯草组成的,这里的药的关键实际上是生代赭石,生代赭石治眩晕非常好。如果有气虚的话,可以加仙鹤草,也可以配黄芪、人参;如果有热象,可以直接用晕可平原方。

注:文中所列方剂、药物、具体剂量及治疗方法等,仅供临床医生参考。

“铿锵中医行学术沙龙”简介:

在北京中医药大学和东直门医院相关部门的支持下由赵进喜教授、贾海忠教授共同发起的纯公益中医学术沙龙“铿锵中医行”。所谓“铿锵”,意指为中医发声响亮而激越,更有学术争鸣之意,还寓意着中医药事业迅猛发展之势。“铿锵中医行”活动每月举办一期,每次讨论的问题都是中医学中重要的、热点的、存在误解的学术话题,通过专家们的交流讨论,让中医学中一些流行但是不正确的观点得到澄清,并对于中医学的教学、科研、临床等诸多问题展开深入的讨论。为使沙龙与临床疗效紧密结合,邀请参与的专家,大多是长期工作在临床一线的中医医师。“铿锵中医行”的初衷是培养优秀的中医临床人才,每次讨论自然紧紧围绕“提高中医临床疗效”这一中心议题。每次“铿锵中医行”活动结束后,赵进喜会安排研究生把录音整理成文稿。《环球中医药》杂志特别开设专栏,刊载讨论文稿。2017年底,《环球中医药》杂志的“铿锵中医行”专栏入选2017年国家卫生计生委主管出版单位优秀宣传作品。

编 辑|李泽宇

排 版|林元媛 潘星如

审 对|铿锵幕后小分队

本篇文章来源于微信公众号: 赵进喜博士一笑堂