引言

2021年5月19日,铿锵中医行第78讲“寒邪致病与中医临床”于北京中医药大学东直门医院举行,本文根据现场录音材料整理修改而成,以飨读者。

图片来自交流现场

刘宁主任医师:

《黄帝内经》中对“寒”的论述颇多。如“因于寒,欲如运枢,起居如惊,神气乃浮”“脏寒生满病”“今夫热病者,皆伤寒之类也”等,强调寒邪是致病的重要因素。《素问·举痛论》中详细列举了寒邪客于人体不同部位的表现。张仲景《伤寒例》中提到 “以伤寒为毒者,以其最成杀厉之气也”,在病因上突出寒邪的重要地位。并指出“冬季严寒,万类固藏,君子固密,则不伤于寒”,认为腠理紧涩,则寒邪不能侵袭人体,阳气虚是寒邪致病的重要原因。金元时期的李东垣指出饮食失节、劳役形负之病及内伤饮食导致的内寒与外伤寒邪之症状不同。清代郑钦安则认为阳气充足是抵抗寒邪侵袭最基本的条件,体现着《内经》“正气存内,邪不可干”的观点。

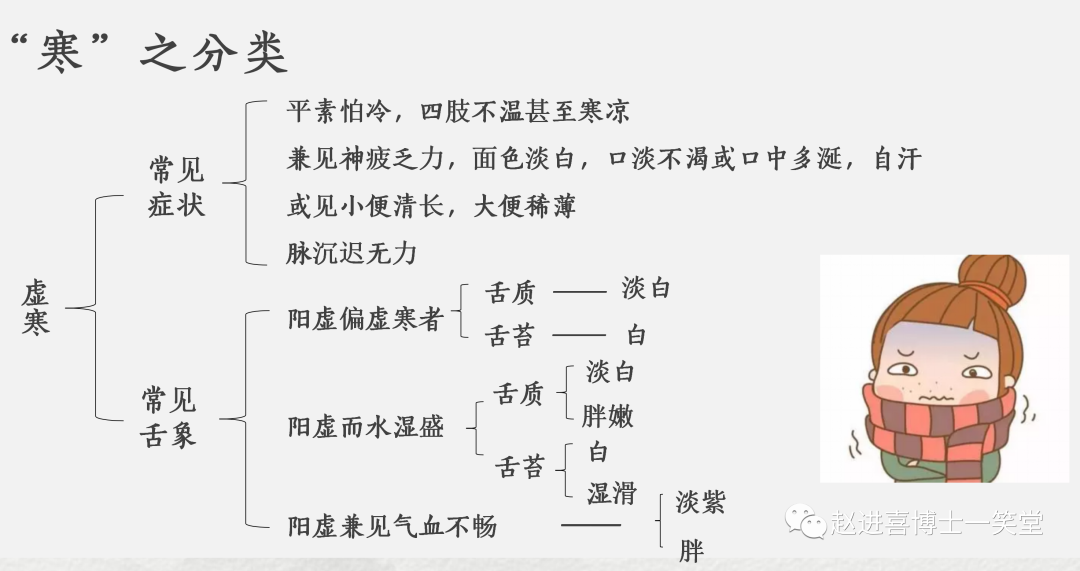

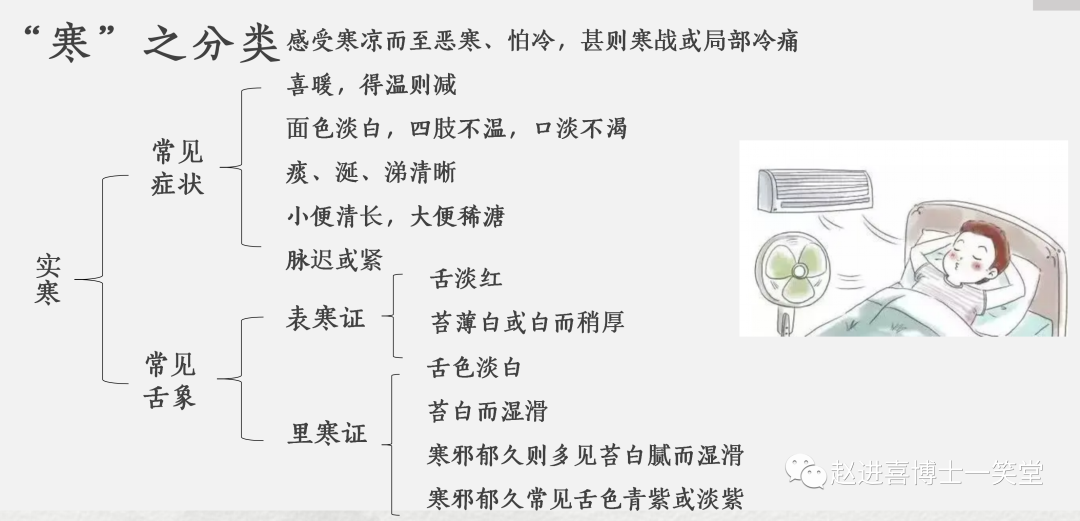

寒邪的分类

虚寒:指机体阳气不足,温煦生化能力减弱。疼痛性质为隐痛、喜揉喜按,兼有各脏腑功能的衰退。

实寒:指外感阴寒之邪,使体内阴寒过盛。疼痛多拒按,为局部冷痛,没有全身症状。

外寒:是人体感受外界寒邪引起,病机为寒邪外束,毛孔闭塞,阳气不得外达。

内寒:是由于人体内部器官生理调节功能衰退,致阳衰气虚,寒从内生。

图片均来自刘宁主任医师提供的PPT材料

寒邪致病的特点

一、寒为阴邪,易伤阳气。

二、寒性凝滞;寒邪侵人,易使气血津液凝结、经脉阻滞;

三、寒性收引。寒邪可使气机收敛,腠理、经络、筋脉收缩而出现挛急疼痛。

治法治则:《内经》中有“寒者热之”的治疗原则。张仲景针对寒邪有温散表寒、温里通阳、攻下寒结等治法,相应提出了麻黄汤类方、四逆汤类方、大黄附子汤类方等。临床上,辨明虚寒、实寒以及寒邪所在部位,针对性地选方用药,才能取到好的效果。祛寒药可用于真寒假热之症,对真热假寒病症不可应用。若是真寒假热,服祛寒药后出现呕吐现象,是为格拒之象。祛寒药药性温燥,容易耗损阴液,故阴虚火旺、阴液亏少者慎用。

赵进喜教授:

治疗寒邪常用的药,如附子、肉桂、干姜等,运用好了,往往比滋阴药见效快。“阳虚易治,阴虚难调”,可以理解为热药见效快,滋阴药见效慢,并不是说阳虚就好治,而是说热药用对了,往往立竿见影,如吃完附子理中丸,当时肚子就觉得热乎乎的。因此,掌握热药的运用技巧,对于临床医生来说非常重要。善于用热药,往往疗效就好,病人就相信你,病人也越来越多;只用缓缓取效的药,吃完之后痛苦的症状改善慢,病人就不一定信服你。

寒邪在各种痛证当中尤其重要。一方面,寒性凝滞,气血运行不畅,不通则痛;另一方面,寒邪会导致筋脉拘挛而痛。《素问·举痛论》论述了十四种疼痛,特别强调了寒邪所致疼痛的重要性。

在内伤杂病中,寒邪导致的疼痛也很常见。

胃痛:香苏散、良腹丸、连胡丸等治疗寒邪客胃,黄芪建中汤、小建中汤治疗脾胃虚寒,都很多见。有的胃痛患者伴有烧心、反酸、舌苔少,但仍有食凉加重的表现。说明以疼痛为主症时,即使是热象为主,也可能夹杂寒邪,用药时应佐以温通之品。

痹证:《素问•痹论》言“逢寒则虫,逢热则纵”,可理解为“遇寒则急,遇热则缓”。临床上痹证多在阴雨天加重,即遇寒加重,遇热减轻,风湿热痹亦是如此,说明寒邪在痹症中也具有特殊重要的地位。教材上治疗风湿热痹用白虎汤加桂枝,为何不直接用白虎汤加忍冬藤,实际上还是用桂枝温经散寒止痛,提示即使是热痹也应适当运用温通药物。风湿名家焦树德教授治疗类风湿关节炎时,即使表现有热也常加温经散寒药,甚至用乌头这样辛温大热之品,这些都说明寒邪致病在痛证中有特殊地位。

马淑然教授:

寒邪的本质:寒属于冬季的主气,但是四季都可见。关于寒邪本质的认识,这是研究的重难点。对于寒邪的理解,一般认为是因为自然界六气之寒气太过或者不及,超过人的适应能力,就会变成寒邪。但是中国哲学研究所刘长林教授认为,中医讲的六淫实际上是六类证侯的分类概括,是一种病因的符号。人和自然界相互适应的过程中,如果自然界气候异常变化,人体出现流清鼻涕、打喷嚏、浑身疼,中医和自然界的气候相比,发现和冬天的寒气相类似,就把它定名为叫寒邪。实际上,所谓的邪,并不是自然界存在的物质,而是人和自然相互作用的结果表现出来的证候。

寒邪致病的特点:

一、条件性。如气温骤然降低,地理环境突然改变,出现极端气候等。

二、相对性。人和自然环境相对关系的紊乱才能使六气转变为六淫。

三、物质性。寒邪的产生一定伴随着物质的变化,如寒冷天气下细菌、病毒的变异,以及人体内菌群失调等,但寒邪并不是指这些致病的物质实体。

四、与人的免疫反应性、适应性也有一定关系。如气温突然下降,如果卫气强的人表现为恶寒无汗,中医与六气特性比较之后,认为这是寒邪;如果卫气弱之人会出现恶风有汗,中医与六气特性类比后概括为风邪。这种分类的依据一是临床表现,一是取类比象,以自然界六气为参照系。

因此,进行六淫客观化研究时,一定要充分考虑到具有相对性,具有多层次内涵,与气候、物候、生物性因素、机体免疫反应性等均有关,其实质是“关系紊乱”而非具体“寒物质”。只有理解其本质内涵,科研设计才不至于“南辕北辙’“误入岐途”。

易感寒邪的人群:对于寒邪致病,一般还是阳虚体质的人容易被寒邪所伤。看人出生的运气体质,哪些年出生的人容易受寒邪?一个是“岁水太过”的人,《素问·气交变大论》:“岁水太过,寒气流行”,凡是出生年份末尾数是6的都属于岁水太过,这种人都是寒的体质。再一个就是“岁火不及”的人,《素问·气交变大论》:“岁火不及,寒乃大行”,出生年份末尾数是2的人,岁火不及,也容易受寒的,这是从运气体质上来说。再者,从六气的角度,属龙和狗的人容易受寒邪,因为属龙的是辰年出生,属狗的是戌年出生,属于太阳寒水司天,往往上半年就是寒水,寒湿大,就容易受寒邪。还有丑、未年出生的人,太阴湿土司天,所以龙、狗、牛、羊这四个属相的人,运气体质是寒湿体质,容易受寒湿的。天人相应,这种相对的关系决定了你容易受什么邪气。

寒邪伤人特点:一般认为寒邪会伤阳,热邪会伤阴,那么寒邪会不会伤阴?在疾病的发展过程中,寒邪伤阳,阳损到了极点也会阳损及阴。在寒邪致病的人中,也有阴虚兼寒的情况。热邪是伤阴的,阴损到了极点,也会阴损及阳,也可以有阳虚又兼热邪的。所以在疾病转化中大家一定要理解中医的辨证思想和疾病阶段演化的思想。

寒邪易致疾病:我觉得体质偏寒的人容易长肿瘤,容易增生,容易得囊肿,容易出现痰湿,也容易出现瘀血。因为寒凝血瘀、寒凝气滞,气血瘀滞不通,很多病就出现了,风为百病之长,我觉得寒是万病之首,因为寒邪造成了气血运行不畅。

实寒和虚寒的区别和治疗:这是一个难点。实寒证,麻黄是解表实寒的,附子是温散里实寒的,但如果是虚寒,我觉得除了用这些,一定要加补气药,这才是治虚寒的,如理中汤。一般内服药祛寒,或者用麻黄发散祛寒的,实际上我觉得最关键的是要恢复天人相应的、内外交通的通道。人为什么寒?实际上是不能从外界获得足够的能量,最关键的是的皮脉肉筋骨和外界交通的屏障堵塞不通了,所以很多人身上有硬结。我们主张要皮薄、筋柔、骨正。很多寒湿的患者,舌质淡胖,但是苔黄腻,既有阳虚寒凝,还有湿郁化热,祛寒容易妨碍清热,所以这种寒热夹杂的疾病,临床上特别难治。

赵进喜教授:

马老师刚才提了一个非常好的选题,寒邪是异常的气候,是物理的,是化学的,还是生物的内涵?实际上中医的概念本身就是多义词,在不同的场合,它的科学内涵是不一样的。刘长林教授的说法,是站在哲学的层面来理解,对我们中医考虑问题也有启发。

中医不管谈论什么问题,都不能离开司外揣内这种最基本的思维方式。因为中医学理论体系形成,是在春秋战国到两汉,在这个阶段,生产力发展水平、科学技术的水平、哲学的认知决定了当时的病因学,不可能观察到微生物,只能通过临床体会,根据患者外在的主观感受和客观表现,结合哲学思想,来总结归纳,是一个审证求因的过程。所以,认为中医的六淫邪气是一种病因符号,我觉得有合理的一面,这是高度抽象的、非常有中国文化特质的特殊的内涵。

在《伤寒杂病论》里有中风、伤寒,很多人不理解,都认为太阳病中风,就是桂枝汤证;太阳病伤寒,就是麻黄汤证。到大青龙汤的条文时,“太阳中风,脉浮紧”和“伤寒,脉浮缓”,许多医家对此争论不休,大青龙汤是麻黄汤变方,风寒表实化热,寒闭其热或寒闭阳郁,为什么叫中风?实际上中风和伤寒,只是一个代名词。相对来说,症状表现偏于阳的称为中风,症状表现偏于阴,具有收引、凝滞特点的称为伤寒。大青龙汤的两条,实际上都是外感风寒,两个条文一比,哪个更偏于阳?当然是38条,“脉浮紧,发热,恶寒,身疼痛”这个更像阳证,所以叫太阳中风。而39条“身不疼,但重,乍有轻时,无少阴证者”,肢体酸沉,“无少阴证者”言外之意就是说这个患者有点类似少阴证的感觉,甚至也有点虚象,因此叫伤寒。但是伤寒是一切外感热病的总称,不是单纯的太阳伤寒,所以38条称为“太阳中风”,39条直接叫“伤寒”。山东李克绍教授也是这样认为,伤寒和中风只不过是病因偏于阳、偏于阴的一种描述。

有人会觉得强词夺理,因为除了伤寒、中风,还有太阳温病,中暍、太阳湿痹、太阳风湿。你说“伤寒”“中风”两者一个偏阳一个偏阴,好像有点以偏概全。再看看《金匮要略》,一共有两个篇章是总论的内容,即《辨脏腑经络先后病篇》与《五脏风寒积聚病篇》。《五脏风寒积聚病篇》里边有心中风、心中寒、肺中风、肺中寒、肝中风、肝中寒、肾中风、肾中寒、脾中风、脾中寒,还有肝着、肾着,实际上就是说不但三阴三阳可以分成中风和伤寒,心、肝、脾、肺、肾也都可以分成中风和伤寒。在阳明病篇里边,能食者为中风,不能食者为中寒,就是用能食不能食来分中风中寒。中风偏阳,能吃饭;不能吃偏阴叫中寒。实际上,中风也好,中寒也好,伤风也罢,伤寒也罢,确实不完全是风、寒的概念,真是有符号的意思在里面,咱们往往神秘化了,包括三阴三阳也有符号的意思在里边。

好多人在想太阳的阳气当然应该比阳明更厉害,太阴才是最阴。这个东西实际上最原始的含义,讲更多的是符号。如果太阴病阴气更重,那不是比少阴病阴严重?但实际上少阴阳虚要比太阴阳虚更严重,这些问题如果去争论,永远争论不清楚。它本身就是符号,太阴病重点还是强调脾胃的虚寒,少阴病要么是心肾阴虚,要么是心肾阳虚。实际上这么理解,就已经还原了《伤寒论》基本的思路。

王必勤教授:

我主要讲一下妇科方面,寒邪致病在妇科是很多的。比如寒邪导致的不孕症。经常病人问“我是不是宫寒不孕”,这说明“宫寒不孕”在老百姓心里是根深蒂固。古代医家就对此早有认识,《傅青主女科》:“寒冰之地,不生草木;重阴之渊,不长鱼龙。胞胎既寒,何能受孕?”寒冷的环境,草木不生,胞胎难孕。

我师从郭志强教授,在这方面很有体会,尤其是“阳常不足”理论。寒邪有内寒与外寒,妇科中以内寒为主。郭志强教授认为“阴常不足,阳亦常虚”,女性为阴体,经、带、胎、产、乳都伤阴、耗阴,在阴常不足的基础上,并不是“阴虚不足,阳常有余”,阳气其实也是相对不足的。这与现代人的生活方式密切相关,比如爱吃冷饮、女性不穿袜子、露脐装,夏天依赖空调等,使得我们适应气候变化的能力越来越差。阳虚不足,阴寒内生,可导致月经推迟、闭经、痛经,带下清冷、量多,癥瘕,不孕症,怀孕后胎位不长,即宫内发育迟缓等。除了宫寒不孕,还有肿瘤,《灵枢·水胀》记载“寒气客于子门,子门闭塞,气不得通,恶血当泻不泻,衃以留止,日以益大”,石瘕就相当于现代的子宫肌瘤。

月经病:在治疗过程中,郭老师也很注重寒邪,常使用温肾散寒的药物。在调经方面,郭老师强调周期疗法,分四期:月经期、经后期、经前期、排卵期。

月经期:用活血化瘀法,一定得加大剂量温药,比如肉桂、附子,温通才能达到真正的通,单纯化瘀达不到效果。

经后期:西医叫卵泡期,中医认为这个阶段气血通运,应该滋阴,一般以滋肾阴为主,但郭老师认为养阴基础上一定要加温阳药。

排卵期:用温通加活血化瘀。

黄体期:排卵后体温会升高,但病人并不会感觉发热,黄体期怕冷的病人比较多,比如平时基础体温是36.3℃,排卵后升高0.3-0.5℃,但病人是没症状的,这其实就反映了中医理论所说的气血阴阳转化为经血过程中,肾阳发挥的作用,中医说肾阴足了,阴阳俱足了。如果没怀上孕,就来月经,月经后气血亏虚,就化瘀止血。在后期,郭老师在两地汤里主要加的是温肾阳的药物。

带下病:也要注重温阳散寒。我在上海治过一个带下的病人,是做了脑垂体胶质瘤手术,腹腔内植入了导管。她的主要症状是白带多,像水一样清稀,平时需要穿“尿不湿”,2小时换一次。因为流出来的白带呈水样,比较清稀,我辨证属于寒。而且她形体偏胖,属痰湿体质,先天虚寒,我觉得应该是典型的脾肾阳虚证。所以我在完带汤的基础上加温肾阳的药,7天以后(白带)就收敛住了。完了以后再开14天,病人就不用穿“尿不湿”了。

保胎治疗:传统都强调黄芩、白术为保胎圣药,但是黄芩可能并不适合现在的女性患者,现在很多育胎丸、保胎丸里面都加着温肾阳的药,如艾叶、附子、巴戟天、仙灵脾等。实际上孕妇到了后期,真正保胎的时候一般不会用黄芩,如果确实阴虚火旺很明显的,我也会用一些。妇科保胎主要还是在补肾安胎,很少用黄芩。我就是以补肾为主,在艾附暖宫丸或胶艾汤的基础上加减来达到安胎效果。

多囊卵巢综合征:这类病人雄性激素高,满脸都长痘痘。皮肤科常用桑白皮、枇杷叶这类清肺热的药。而妇科用温肾药更多,疗效也很好。

郭老师在临证的时候会注意以下几个要点:

一、摸鼻头温度,鼻头凉不凉。他看病的时候一定会摸一下鼻子,看鼻头凉不凉。

二、看看臀部皮肤和腹部皮肤皮凉不凉。

三、看乳房。脾虚、阳虚的病人,往往乳房轻微肿胀。另外肝经“过阴器”“布胁肋”,乳房松软说明肝经气机不畅。

如果痤疮反复发作,往往需要温阳。当然也确实有湿热的,但妇科的病人,往往痤疮时间比较久,如果清热解毒、清热利湿、清胃热效果不好的,还可能是脾肾阳虚、水湿停流、痰湿阻滞。那么就需要温补肾阳,只要阳气通了,血液运转起来,痤疮就好了。

口腔溃疡:再分享一下郭老师治疗口腔溃疡的经验。郭老师认为月经不调患者,口腔溃疡反复发作大多是虚阳外浮,要引火归元,用的是肉桂和附子。而肉桂、附子的用量要从小剂量开始,慢慢加。先用了1g,吃了7天,第2剂我大概从1g加到2g,加到3g,就会加到10g。这个方法治疗复发性溃疡,疗效非常好。引火归元一定要一点一点加,不要一下子就加很多。刚开始可能有的病人有复发,但是复发的症状会逐渐减轻。

温督脉:花椒就能够温督脉,比如高泌乳素血症,我们就常用花椒目。因为它温督脉,暖宫,而不生内火。

赵进喜教授:

中医讲司外揣内,但也存在虚实真假。比如痛经发作时,患者也经常烦躁不安、睡眠不好,甚至舌红苔黄、口干、口渴,即使有热象表现,治疗用凉药也不一定合适。我刚当大夫的时候,我们医院的一个儿科专家因冠心病来住院,刚好是我管床,她说每次来月经都得休息三四天,痛经发作时冷汗淋漓、四肢厥冷、呕吐腹泻,很多年了。住院期间,赶上痛经来了,本身就经常发作不稳定型心绞痛,痛经来了又四肢厥冷,冷汗淋漓,怎么办?我向老大夫请教,我说这个患者虽然有四肢厥冷,冷汗淋漓,但是舌尖红、烦躁不安、睡不着觉等热象,老大夫说痛经不管是热象还是寒象,都得从寒上论治,寒是其因,热是其果,病根还在寒上。于是我就试着给她开了《妇人大全良方》温经汤,这个温经汤的配伍比《金匮要略》温经汤更单纯,辨证比较简单。后来效果特别好,她说我痛经几十年了,每次都必须休息三天,这次终于解决了。此后,她每次来月经前都吃7付,一直到绝经。

桂枝茯苓丸、桃核承气汤,为什么里面有桂枝?这是值得思考的。很多盆腔淤血综合征的患者,都有大便干燥、记忆力减退等症状,也不一定会出现肚子凉等寒象,但用药还得用桂枝,血得寒则凝,得热则行,取桂枝温通经脉之用,这也说明活血化瘀不能过用寒凉之品。

我想请教一下王老师,在内科里我用药还是凉药比较多,热药比较少。我观察妇科用药,除了桂枝、艾叶、蜀椒,偏温补巴戟天、仙灵脾、仙茅、肉苁蓉、杜仲等,用得也特别多,我在内科用这些要略微时间长一些,患者就容易出现上火的症状,妇科用这些温肾阳,病人不上火吗?我治疗内科疾病,用一味桂枝,可能会用三味凉药去制约,但有时候还会有副作用。热药的效果明显比凉药效果强。而皮科往往使用大剂量凉药,但也没听说病人吃了药伤了脾胃。

王必勤教授:

一个可能是病人群体不一样,再加上妇科的病人往往存在肾气不足,比如来看月经不调、不孕症、痛经的病人,我们附带治疗一下口腔溃疡之类的。到妇科来的口腔溃疡大部分是在内科治疗好久的,包括痤疮可能在皮肤科也治了好久了,肾气已有不足,常规治疗方法可能已经使用过了。比如,多囊卵巢综合征引起的痤疮,病人舌头伸出来,可能有“半夏线”,其他科可能就会用燥湿化痰的方法,还有人认为这是肝气郁结,治疗就疏肝解郁,而郭老师认为这是苓桂术甘汤证的表现,是寒湿、痰饮不化引起的。

赵老师讲我们用了很多温阳药,像肉桂、附子比较温燥,用得也不多,而巴戟天、锁阳、仙灵脾,我们用得比较多。比如郭老师用仙灵脾,只用12-15克,我一般用到了30克。紫石英具有暖宫的作用,我之前用锻紫石英30g,后来有一次患者说服药后过敏,我以后就改成了15克。促排卵的时候,我会用鹿角霜,因为鹿角胶太贵了。病人吃完很少上火,但经常第一次吃完药会腹胀,是虚不受补的表现。

我最近看沈绍功,他治疗不孕症喜欢用败酱草、知母、黄柏,而郭老师认为知母、黄柏对卵巢功能有影响。比如子宫肌瘤,月经量过多,本来也该闭经了,我们想让她闭经,就用知母、黄柏、寒水石。之前我在南方还不敢用太多温药,到了北方后一用温药。之前治疗的患者有先天性裂纹舌,补肾阴的同时加上温肾阳的药物,用药后裂纹明显消失了。

马淑然教授:

卵巢早衰您怎么治疗?我治的有个患者经常熬夜,42岁就卵巢早衰了,舌象淡胖,有齿痕,体型很胖、湿气很重,那应该祛湿为主,还是补肾为主?

王必勤教授:

还是得根据具体的病情。一般卵巢早衰,我肯定还是温肾阳,以补肾为主,再加一些祛湿的药。郭老师有一个药必用——白术。他说补肾的同时一定要兼顾脾的功能,所以他的方里一般都有黄芪、白术。在脾肾阳虚的基础上应用,可以加入祛湿之品。刘奉五有一个化湿汤,我一般只取瓜蒌和石斛,这个方子本来还有小承气汤的架子,还有玄参、麦冬,以及清下焦热。

马淑然教授:

我刚才谈虚寒和实寒的问题,根据我的理解,像附子和肉桂既是助阳药又是祛寒药,这样对吗?

王必勤教授:

其实郭老师用附子或肉桂呢,还是温肾温阳的药。如果有表皮瘤时,他用的不是肉桂而是桂枝。肉桂比较厚重,引火下行,桂枝较发散。我用桂枝,比如说产后身痛,肯定是用桂枝,不是用肉桂,因为它能走表,达四肢。

马淑然教授:

我介绍一下治疗口腔溃疡的经验。

首先辨形态。里圈红、外圈白的这种化脓,一定是湿包火的情况。如果溃疡面颜色很淡,基本上就是虚火上炎,用潜阳封髓丹非常好。潜阳封髓丹里边有附子、砂仁、黄柏、知母、甘草,可以使上浮的虚阳潜回来。如果右尺脉很弱,肾阳虚的溃疡,溃疡面还很红,实际上是肾阳虚,虚火上炎,日久又化生实火,虚实夹杂。

虚阳上浮有两个阶段,一个是阳虚,虚火上炎,郑钦安说“水高一尺,龙飞一丈”,阳气越虚,虚火上炎越厉害。这种还是虚火,就把它潜回来就好了。引火下行最常见的三个药:川牛膝、肉桂、附子。临床上右尺脉很弱的肾阳虚患者,用上附子1个礼拜,右尺脉就起来了,从5克开始用,最多是用20克。一旦上炎的虚火已经郁久了,又会化成实火的情况,既要潜阳,还要清实火。

口腔溃疡还有一种情况,伴随口唇干裂,我一般是按照脾胃伏火来论治,用泻黄散加清胃散治疗,因为脾开窍于口,而且红肿热痛、舌苔黄腻、舌质红。什么是脾胃伏火?伏火是火在里面,湿在外面,湿把火包在里面了。用大剂量的防风、藿香把湿散出去,火没有湿包着了,就可以释放出来了。

再一种严重的,不是肾阳虚,是胃气不足的口腔溃疡,也会反复发作,关脉稍弱,这种就加上玉屏风散,玉屏风散加清胃散来治,若是脾胃气虚、脾肺气虚又兼实火,就用黄芪、白术补气。

所以我的体会,包括湿疹,严重阶段是肾阳虚,兼有其他邪气,治疗的差不多,肾阳虚好了,就只剩下气虚了。口腔溃疡最早期是纯粹的实证,一般是热或者湿热,再发展就兼气虚了,最终的就是兼阳虚了。当然,可能也有阴虚的,那就滋阴清热就好了,用知柏地黄丸来治疗。

赵进喜教授:

年轻人口腔溃疡最常见的肯定还是实火,用清胃散、泻黄散、三黄片、牛黄解毒丸、牛黄上清丸等。其次,是阴虚火旺,用知柏地黄丸,我用《审视瑶函》的滋阴降火汤治疗顽固性的口腔溃疡,效果也特别好。然后,才是气虚的,寒热错杂,用甘草泻心汤,这是治疗口腔黏膜病非常常用的方子,但往往也是经过误治,脾胃受损,寒热错杂,或化为湿热,才导致了甘草泻心汤证。再往下发展,真成了气虚,就成了升阳益胃汤证,就是阴火了。阴火这个类型就比甘草泻心汤虚的层面更重一些。再往后发展才是阳虚,就是潜阳封髓丹这一类,其实就是龙雷之火、贼火这一套,好多都是特别顽固的,或者是肿瘤化疗后的病人,才会出现典型的阳虚、火不归原的表现。听了马老师讲,别只学会了潜阳封髓丹,把最常见的给忘了,知常达变。

赵勇主任医师:

东直门医院有“一门三郭”。心内科郭维琴教授的学术思想是从两方面来的,一方面是从郭士魁,郭老原来是学徒,解放后在西苑医院和阜外医院建立了病房,带着陈可冀一起研究活血化瘀法治疗心血管疾病。郭老用药,都是以辛散温通为主,主要和年代有关系。刚解放时,生活条件比较差,受寒的比较多,所以那个年代寒凝血瘀比较多。郭老经常用散剂治疗冠心病心绞痛、心梗、心衰,散剂都是以温为主,偏于温燥。另外一方面,郭维琴老师70年代和廖家桢一起研究。廖老提倡气虚,主要研究心气虚,用党参、生黄芪等益气升阳。80年代以后,人群中气虚的相对多起来了。郭老师在80年代首先提出益气活血法,治疗上活血这方面继承了郭士魁郭老,益气继承了廖老。

寒邪致病在很多心内科疾病当中都有体现。

冠心病:凌晨是心脑血管疾病的高发时间,很多的冠心病心绞痛、心梗都是在夜间、凌晨,阳气相对不足的情况下发作,这时候阴寒比较盛,寒性收引、寒邪凝滞。郭维琴教授认为冠心病心绞痛的基本病机是气虚血瘀。冠心病患者,除了宗气不足外,也会经常有寒邪的问题。寒邪性质在郭士魁郭老那时是以实寒为主,到了现代,虚寒相对就更多。所以现在多用黄芪、党参益气升阳。我跟郭老师抄方,当时觉得明显的阳虚证,郭老师怎么只用一点党参、黄芪、葛根等,即验方益气泻肺汤,为什么不加大点温阳、通阳的力量。只有病人阳虚太厉害,郭老师才再用点薤白、桂枝、细辛等,而且用量非常小。我当时不理解,后来才知道郭老师用的是“气食少火”,用甘温之法,微微生火,附子、干姜像烈日炎炎,党参、黄芪就像春日煦煦。附子、干姜,除非冰寒不暖的重证,才能够使用。我在临床当中也发现,有些病人是比较敏感的,黄芪用小剂量没事,如10-15克,但是用20克,他会觉得特别燥。我继承郭老师的学术经验,就用益气升阳活血治法治疗冠心病,现在肝郁的病人越来越多,治疗当中会适当加入一些调肝的药物。

心力衰竭:心衰的基本病机是阳虚血瘀水停,最初以气虚为主,气虚日久发展为阳虚。郭老师主要还是用党参、黄芪来升阳气,有时候加上桂枝6克、细辛3g,去温通阳气。我治疗心衰阳虚水泛证,常常使用五苓散、真武汤。桂枝在心内科使用比较多,和肉桂不同,其药性向上、向外走,对于心肺疾病较为适宜,阳虚比较厉害的用量可10-15克。

缓慢型心律失常:郭老师有验方复窦合剂,用到了麻黄和淫羊藿,麻黄在初始的时候可以用到6-10克,如果阳虚比较明显,可以加到15克。淫羊藿师一般用15克左右。我有时候会加上半夏、干姜、附子,对阳虚寒凝痰阻的这类病人,能够缓解症状,改善心律失常。

高血压:高血压后期,可能存在阴阳两虚,要用温阳散寒的药物。河北李士懋教授治疗高血压常用五积散,我治疗这类寒凝的高血压,也会使用五积散散寒祛湿活血。高血压患者,一到冬天明显血压升高,原来控制得很好的,也控制不住了,往往这种就和寒凝血管收缩是密切相关的。在治疗的时候要加上温阳散寒的药物,可加入麻黄附子细辛汤,治疗以后的话效果就非常明显。

马淑然教授:

桂枝在《伤寒论》里可以平冲气,治疗奔豚气用桂枝,那时候桂枝用多大量?

赵进喜教授:

也不用很多,就3-5克,10-15克我觉得也可以。

贾海忠教授:

但是要按原著的量,桂枝加桂汤中桂枝要重用的,4两桂枝,就是60g,其实很安全。

六淫之邪是实实在在的邪气,外邪作用于人体后,人体会做出响应。就像锣,你一敲,它发出了声音,可以判断鼓槌是木头的还是金属的?反映出来的声音不一样,把具备这一类特征的叫实邪,绝对不是虚有的邪。我们根据症状往回推有时是会出错的。比如发烧或者化脓的症状,单纯认为是火就可能出错。我在临床上遇到一个小伙子,满脸红光,都是痤疮,治了十年没好,我一开始也认为是火,脉洪大,我也不敢不用去火的,结果治疗了一个月几乎无效。我回到《医贯》赵献可讲的,命门之火,火不归源,脉象可以是大的,不一定脉细弱,连补中益气汤的脉都是洪大的。如果问通窍活血汤是治什么的?是治疗各种窍的疾病?根本不是。原著是治皮肤病的。要读原著,读名著,读临床家写的东西。寒邪就是寒邪,一定有邪。那个痤疮患者,后来用金匮肾气丸就好了,一周就不一样,一个月下来完全好了。病因是实实在在的,但是病因“风寒暑湿燥火”是怎么来的?它是按照刚才我说的响应以后,表现出来的特点,是一个属性。病邪,就是说它具有这个属性,我们就叫它什么邪。风寒暑湿燥火各不相同。病邪不是虚的,我反对刘长林的观点。《黄帝内经》这本书里“淫”字出现了80多次,没有一次是虚的,全部都是实实在在的风淫、寒淫、热淫等致病,不是现在理解的淫就是“过度”的意思。《素问·六元正纪大论》里讲,“六化六变,胜复淫治”,就是指六气六种变化。“胜”就是胜利,“复”就是报复,“淫”就是过度,“治”就是协调,有这几种状态。

六淫是真实的病邪,那它怎么进入人体的?其实就是神机、气立的事儿,“根于中者,名曰神机,根于外者,名曰气立”。人体与外界接触的所有部位都叫气立;和血液相关的心,以及其他的内脏,都是神机。人体就是气立和神机的有机的协调统一。那么与外界接触,外感六淫一定从外边来的。从哪进入的?气立部位。气立有多少?皮肤、呼吸道、消化道、泌尿道、生殖道。所以说当你有了寒邪的时候,从哪去找它怎么进来的?从哪先进入,哪就有排泄反应。从鼻子进入流清涕,从口腔进入咯痰,从胃进入呕吐,从肠道进入泄泻,从泌尿系统进入尿频尿急,从生殖系统进去,男女不一样,女性就是带下异常,所以这样就能够判断六淫之邪从哪来的。

寒邪致病的特点:我还是想借用《内经》的来给大家说。寒邪伤人以后,它一定有一个系列的表现,一个是局部的,病邪的排泻反应。寒邪侵入有几种状态,这是我提出来的,都是基于临床实际。

一、潜寒:就是寒邪潜伏进来了,还没犯病,这时候就觉得身上老别扭,但是不知道咋回事,此时病邪已经侵入了,这就叫前期。

二、显寒:等症状表现出来后,这就是一般讲到的这些病邪了,寒邪出来了,这时候就要去治疗寒邪所致的疾病。

三、伏寒:那么等把这些病治的觉得没事了,但好像还有点不舒服,不治了。最后表现出啥来?病邪潜伏下来,不走了,这就成伏邪了。所以邪侵入人体以后,也是处在不同的状态。

寒邪的症状:在《黄帝内经》里边讲的,通过各种气立部位进来以后,寒邪肯定是伤阳气的,但是更重要的是“寒伤形”。《素问·阴阳应象大论》:“寒伤形,热伤气,气伤痛,形伤肿。”寒邪侵入人体后,伤的是实实在在的形体,表现出来就是肿。这是一个表现,就是伤形的肿。

寒邪侵入人体后,进一步就伤到人的血脉,导致脉管的收缩,即“寒主收引”,这时候会发现病人血压高了,这是因为病邪侵入影响到血管系统。具体表现在脉象上是啥?《灵枢·五色》讲“人迎脉盛坚者,伤于寒”,就是说人迎脉特别有力,这是伤于寒邪了。

为啥伤于寒,头痛项强,背痛、身痛,根据风寒侵入的部位不同,表现也不一样。《素问·热论》:“人之伤于寒也,则为病热”,伤寒以后除了身痛,就是发热。这是单纯的寒邪伤形、伤血,表现为发热。

临床上经常讲说“风为百病之长”,往往风寒同时侵入人体,有的时候有先后,风邪和寒邪绝对是两回事儿,千万不要认为“风重寒轻”,绝不是这样的。感受以后,怎么判断是先感受寒邪,还先感受的风邪?《素问·虐论》专门讲“先伤于寒而后伤于风,故先寒而后热也。”如果先伤的是寒邪,一定先是身上冷,然后才是体温高。所以《伤寒论》里讲伤寒早期没有发热。如果后边有发热,就是伤寒的同时又伤了风。“先伤于风而后伤于寒,故先热而后寒也”,先感受风邪,往往先发热还不觉得冷,体温先上来然后才觉得冷。实际上临床上最多见的就是合并感染的时候,先是病毒感染的时候,表现可能是发热,但紧接着抵抗力差,细菌感染了,一开始还是吐清水、流鼻涕,紧接着就黄涕,实际上就已经合并细菌感染。所以在临床上没法把物理性的、化学性的、生物性的、病理性的完全分开,根本分不开。

那么啥时候就不容易感受寒邪,就是外界不容易有寒邪呢?在《素问·五常政大论》里边也提到说“少阳在泉,寒毒不生。”少阳主火,火旺寒毒就不生了。

《素问·痹论》提到“痛者寒气多也,有寒故痛也”,寒邪容易导致各种疼痛。《素问·举痛论》里边讲的,刚才大家都提到了。《灵枢·五窿津液别》:“寒留于分肉之间,聚沫则为痛。”分肉就是肌肉和肌肉之间把肉分开的,就是现在说的筋膜。“聚沫则为痛”就是说寒邪聚集在这儿就会产生疼痛,这个描述非常具体地表现了“寒伤形”。《灵枢•痈疽》言“寒气化为热,热盛则肉腐,肉腐则为脓”,说明寒邪也能导致化脓。所谓的寒邪入里化热只是身体的一种反应,并不是寒邪变成热邪。从脉象上看,寒邪致病常出现紧脉,但阳气不足之人也可以出现细弱脉,不能一概而论。

寒邪的治疗:一般治疗寒邪就是两类,一类温药,一类是热药。在临床上治疗寒邪,除散外寒常用的药像肉桂、桂枝是祛外邪的,但是又能够温阳。我在临床上用桂枝汤基本上都是肉桂,我是不用桂枝,桂枝比肉桂疗效差很多。常用的像羌活、防风、肉桂、苏叶、藿香、高良姜,这些都是祛各个部位的寒邪,这些都是偏温的。大热药里边最常用的乌头,附子、吴茱萸、干姜、川椒、麻黄、细辛,这些药真正是大热药,散寒邪、寒毒。非这些这些药不行,我在临床上治疗痹症,川乌、草乌是一定要用,尤其是偏寒的,用与不用疗效差非常多。仝小林教授曾经用乌头都用到120g,我不敢这么用,但是注意,具体的操作上是有讲究的,先煎8个小时。就像扶阳派用乌头、附子,都煮好长时间。在临床使用的时候,乌头、附子一定煎到喝到嘴里边不觉得扎舌头,就安全了。

补阳气:如何补阳气?真正补阳气,一定从胃肠着手,胃肠道才是阳气的根本。如果胃肠道不好,阳气就有严重的损伤。所以在《伤寒论》少阴病篇,四逆汤类方,几乎都是因泄泻,脱水导致的循环衰竭、休克。四逆汤是治泄泻的,是治胃肠道寒邪侵入导致的疾病的。所以一定要从胃肠着手,因为寒邪最易伤肠胃的阳气。人体的阳气是根于胃肠,水饮进去以后,胃肠道就是吸收水分的,哪儿热它才能从那儿走,才能散出去。所以说胃肠是补阳气的根本。如果脾胃虚弱,用多少附子、干姜,单纯的热药,都解决不了问题,要有白术、茯苓,一加这个就不一样了,所以有茯苓四逆汤。补阳气一定要补脾胃。

散寒邪:散寒邪也是从胃肠,因为从这进来的多,也最严重。此外,一定要补肺,为啥要补肺?人体吃进去的东西,水谷精微之气要变成热能,才表现为阳气充足。没有氧气能燃烧吗?所以一定要用补肺散寒的,麻黄很重要,所以真正治疗寒邪侵入导致的阳气不足,用什么方子?麻黄附子细辛汤、附子理中汤,合起来散寒邪补阳气,就全部都兼顾到了。

今天给大家讲的也是我给慈方这些弟子们讲的最核心的内容,神机-气立理论指导下的临床诊治。

注:文中所列方剂、药物、具体剂量及治疗方法等,仅供临床医生参考。

“铿锵中医行学术沙龙”简介:

在北京中医药大学和东直门医院相关部门的支持下由赵进喜教授、贾海忠教授共同发起的纯公益中医学术沙龙“铿锵中医行”。所谓“铿锵”,意指为中医发声响亮而激越,更有学术争鸣之意,还寓意着中医药事业迅猛发展之势。“铿锵中医行”活动每月举办一期,每次讨论的问题都是中医学中重要的、热点的、存在误解的学术话题,通过专家们的交流讨论,让中医学中一些流行但是不正确的观点得到澄清,并对于中医学的教学、科研、临床等诸多问题展开深入的讨论。为使沙龙与临床疗效紧密结合,邀请参与的专家,大多是长期工作在临床一线的中医医师。“铿锵中医行”的初衷是培养优秀的中医临床人才,每次讨论自然紧紧围绕“提高中医临床疗效”这一中心议题。每次“铿锵中医行”活动结束后,赵进喜会安排研究生把录音整理成文稿。《环球中医药》杂志特别开设专栏,刊载讨论文稿。2017年底,《环球中医药》杂志的“铿锵中医行”专栏入选2017年国家卫生计生委主管出版单位优秀宣传作品。

编 辑|唐莹

排 版|潘星如 林元媛

审 核|铿锵幕后小分队

本篇文章来源于微信公众号: 赵进喜博士一笑堂